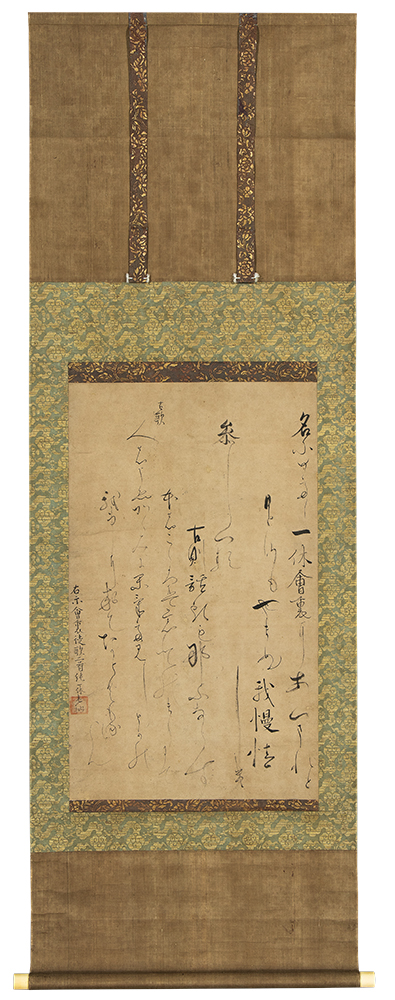

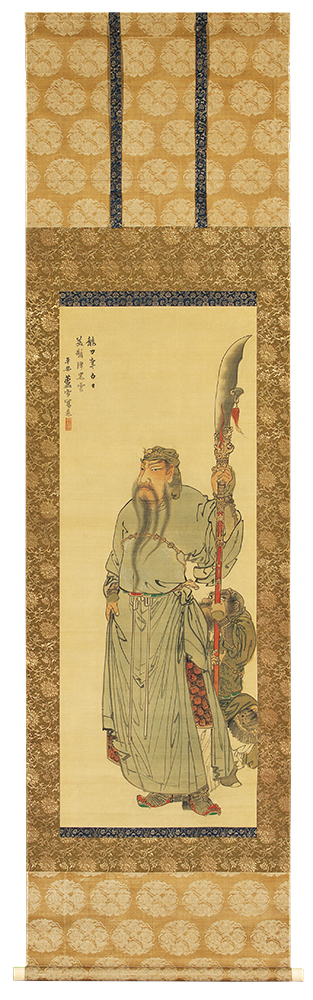

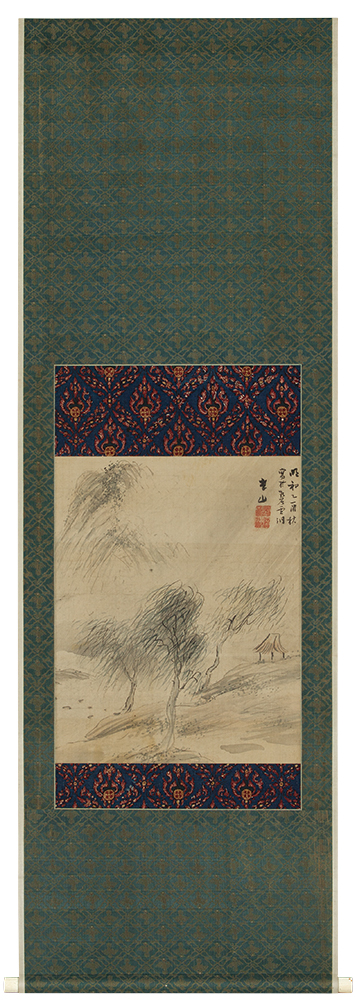

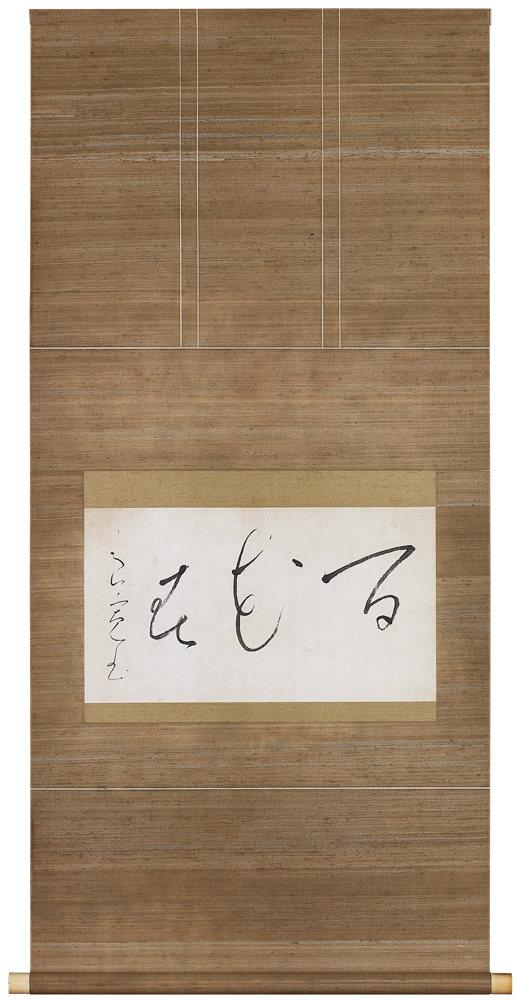

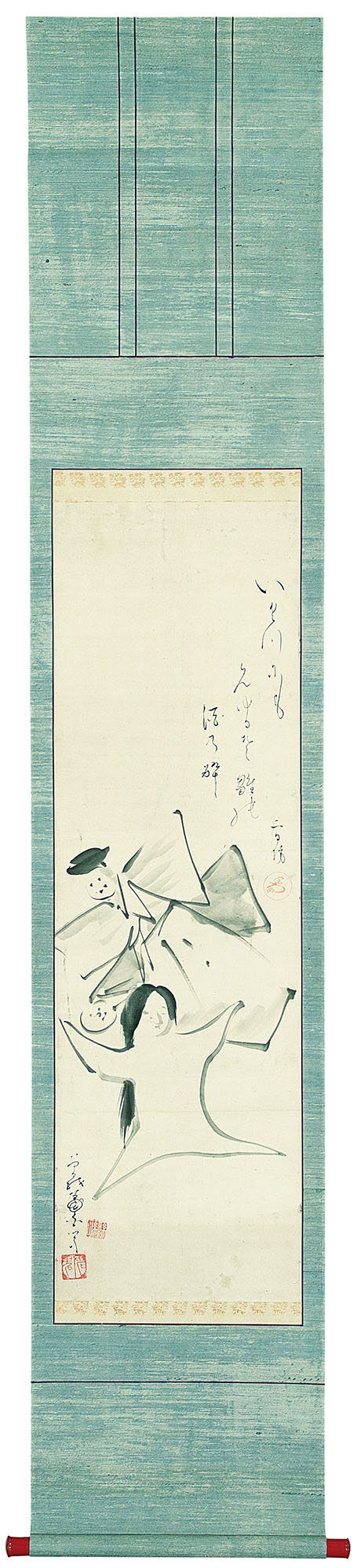

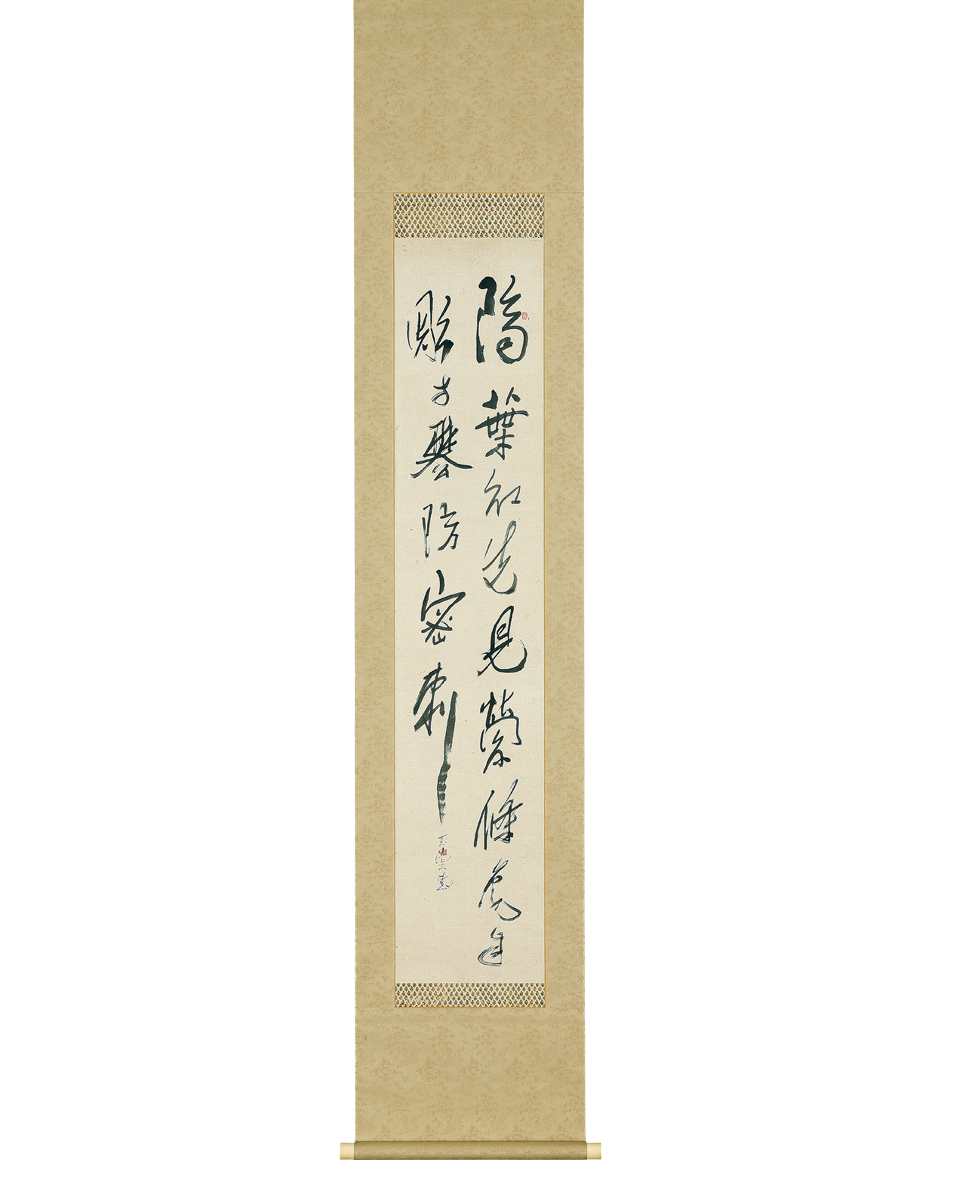

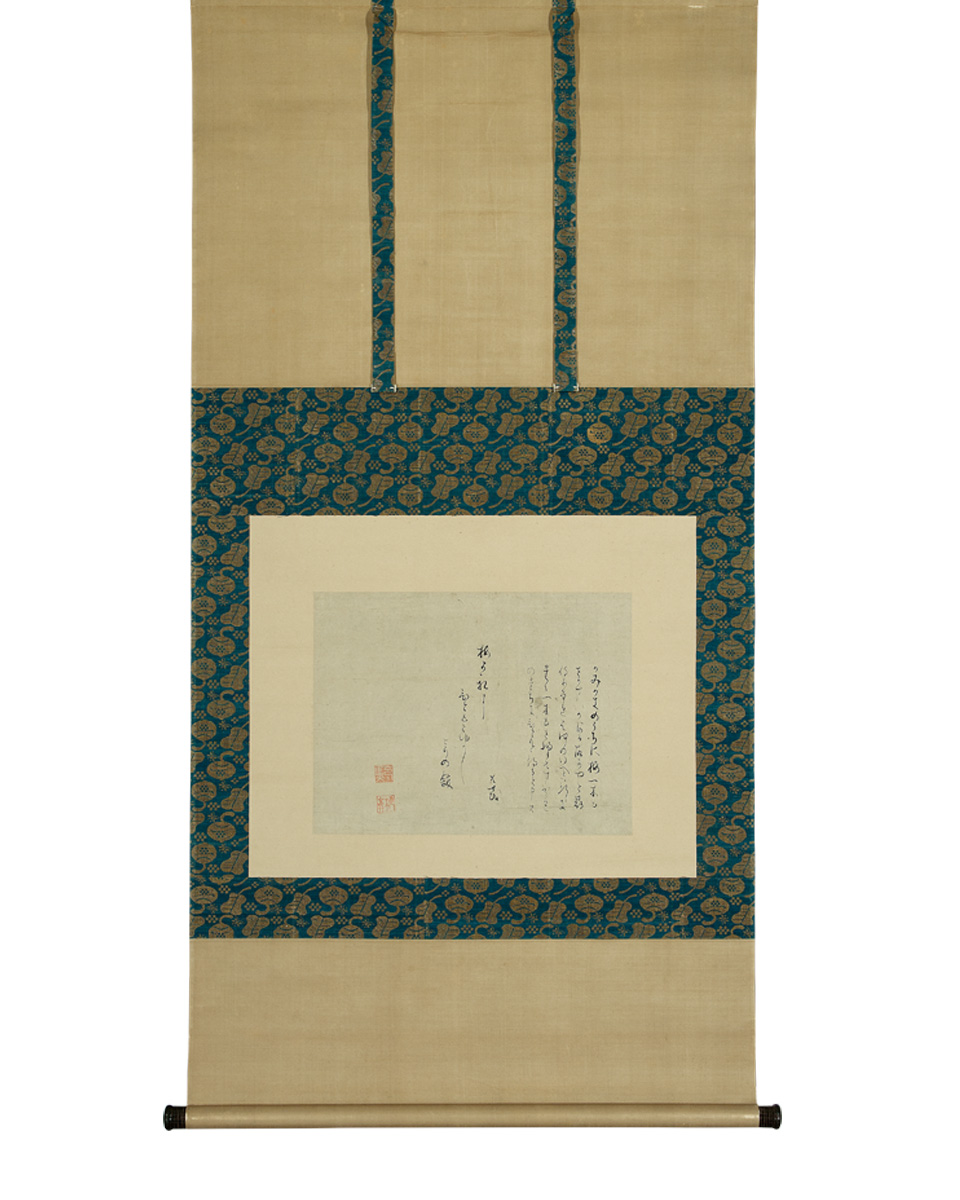

紙本 田山方南極書

63×38㎝ / 146×50㎝

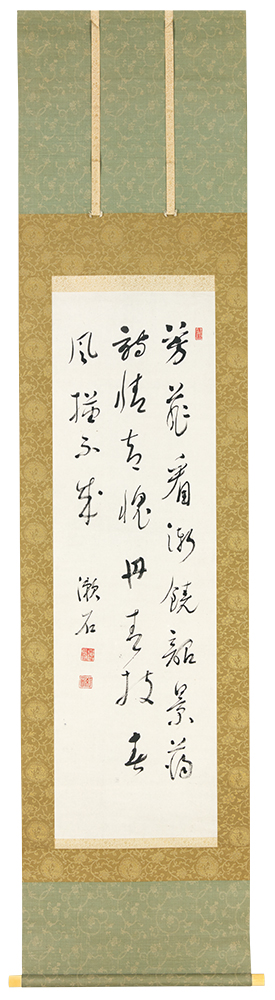

「一休さん」の愛称で今なお愛される室町時代の禅僧、一休宗純。禅僧でありながら色を好み、肉を食らう風狂の禅師といわれ、自由奔放で破壊的な顔を持つ一方、生涯にわたり真の禅の在り方を求めた高僧でもあります。一筋縄ではいかない禅の道を詠んだ本作は、伸びやかで気品高いかな文字が光ります。流麗さと厳しさが複雑に同居するたたずまいは一休墨蹟の真骨頂。聖と俗、相反するものをすべて飲み込んで生きた一休宗純の精神性に触れることができる貴重な作品です。

【読み】名にめてゝ一休會裏にあつまれとひとつもやまぬ我慢情しき参しつる古則話頭もなにならす本のこゝろはもとのまゝにて古歌人のうえかゝみにかけて見しとかの我身に成てなそくもるらん